断熱材で最近人気の発泡ウレタンにもデメリットはある?

最近は多くのハウスメーカーや工務店が『高断熱住宅』をウリにしていますね。そのため、マイホームの建築を考えられている一般の方でも、

断熱材は何を使っていますか?

と聞かれることがよくありますね。

断熱材に関心がある方にとって、

☑発泡ウレタンは本当に使って大丈夫なのか

☑どれぐらいの断熱効果があるのか

☑実際に使ってみた評判はどう?デメリットは何かある?

など、色々不安をお持ちではないでしょうか。

ここでは発泡ウレタンのこれらの疑問について、詳しく解説をしています。

断熱材として発泡ウレタンは注目の素材です。なぜ発泡ウレタンがここまで注目を集めているかも、納得できるかもしれませんよ!

発砲ウレタンとは?

まずは、発砲ウレタンの特徴から説明していきます。

ウレタンとはいったい何?

そもそもウレタンとは化学における化合物の一種で、人為的に工業製品としてつくられたウレタンは「ポリウレタン」といいます。

ポリウレタンはウレタンゴム、ウレタン樹脂ともいわれ、プラスチック部品の総称として使われることから数多くの工業製品として使われています。身近な例では運動靴のソール部を始め、自動車の内外装にも使われています。

これとは別に断熱材や吸音材として使われるポリウレタンは、形成時にスポンジ状(フォーム状)に発泡することから「発泡ウレタン」といいます。発泡ウレタンは、前述した非フォーム系のポリウレタンとは別種のものと考えればいいでしょう。

断熱材として使われる発泡ウレタンとは

発泡ウレタンはフロンガス等の発泡剤をウレタン樹脂に混ぜてつくります。そして、フォーム状に形成された発泡性高分子を持ちます。この発泡性高分子があることで、発泡ウレタンは断熱材として使われるようになります。

なぜなら、断熱材はその内部にある無数の小さな粒状に空気やガスなどを封じ込めることで断熱するからです。

たとえばグラスウールはガラス繊維の間に、そして発泡ウレタンは発泡で生じた無数の気泡の粒に、空気やガス留めることで断熱材としての機能を果たします。これが、フォーム状に形成された発泡ウレタンが、建物の断熱材として活用されている理由です。

発泡ウレタンの分類・区分けについて

なお発泡ウレタンは軟質と硬質に分類されますが、断熱材に分類される発泡ウレタンはすべて「硬質レタンフォーム」に区分されます。「軟質ウレタンフォーム」に分類されるのは、スポンジやクッションの類ですので注意してください。

またこの区分とは違い、吹付け後の膨れ上がり方によって発泡ウレタンを区分する場合もあります。

▶もこもこと膨れ上がり方が強い商品(アイシネン、アクアフォームなど水発泡型の商品)を軟質性

画像出典:アイシネン公式サイト https://www.icynene.co.jp/case.html

▶膨れ上がり方が前者に比べ弱い商品(アキレスエアロン、フォームライトSLなど溶剤発泡型の商品)を硬質性

画像出典:フォームライトSL公式サイト http://www.foamlite.jp/

と表現します。上の区分と錯誤しないように注意してください。

発泡ウレタンが注目を集める理由

ウレタンの断熱材というと、むかしなら

☑アキレスのウレタンボード

☑FPグループのウレタン断熱材

を想起する人も多いかもしれません。ただ最近では発泡ウレタンというと、これらボード系のウレタン断熱材ではなく、現場で発泡させるいわゆる「吹付け硬質ウレタンフォーム」をイメージする方が圧倒的に多いと思います。

硬質ウレタンフォームについて

どうしてこれほど現場発泡タイプの発泡ウレタン断熱材に注目が集まっているのでしょうか? ヤスヤマ

ヤスヤマ

断熱材の性能が正しく発揮されるためには、建物を隙間なく連続して施工することが求められます。

この点でいうと、現場発泡タイプの発泡ウレタン断熱材は、ボード系のウレタン断熱材より、隙間なく施工するのに向いています。そして、これが発泡ウレタンが注目を集める大きな理由のひとつです。

少し前置きが長くなりましたが、ここから現場発泡タイプの発泡ウレタン断熱材について、もう少し詳しくみてみましょう。

発泡ウレタンのメリットとは?

まだグラスウールなどの定番断熱材に比べると採用率はまだ少ないものの、徐々に注目度を上げているのが発泡ウレタン断熱材です。

ここでは発泡ウレタンがどういう断熱材かを知るために、その利点についてみていきます。

発泡ウレタンは追随性・自己接着性が高い

発泡ウレタンを使用する利点は、何といっても商品の性質が建築物の下地等に吸着し追随してくれる点にあります。この性質によって従来型の断熱材では避けられない隙間を限りなくゼロに近づけられます。

ただこれを実現するには、施工者の高い技術が欠かせません。

遮音・吸音性に優れいている

また発泡ウレタンは家の外部からの音に対して遮音・吸音性に優れています。

発泡ウレタンには代替フロンが用いられており安全

1974年に米国で特定フロンの大気中への放出がオゾン層の破壊につながるとの発表があって以来、世界各国ではさまざまな議論を経て、現在では代替フロンを用いるようになっています。

発泡ウレタンにも発泡溶剤に代替フロンが用いられています。

また年を追うごとに、次世代型の代替フロンが計画され、発泡ウレタンの品質上の安全性向上も図られています。

躯体内結露しにくい

発泡ウレタンは水に強く躯体内結露しにくい性質の断熱材です。

しかし全く結露しないということはありませんので、透湿層や通気層を確保し、それを適切に機能させることは必要です。

経年劣化が少ない

発泡ウレタンは経年劣化が少ない商品です。

ただしボード系のウレタン断熱材と比べると発泡ウレタンは歴史の浅い商品ということもり、もう少し実績を見ないと正しい評価を下せない面は否定できないでしょう。

発泡ウレタンには種類があり、ものによっては一律でまとめることに無理が出そうな項目もあります。ただ大きく捉えると、大体この5つにまとまるのではないでしょうか。

発泡ウレタンの注意点とは?

発泡ウレタンにはもちろん注意すべき点もあります。続いて発泡ウレタンの注意点を上げてみます。

価格が高い

価格の高さは発泡ウレタンのいちばんのネックです。

ちなみにその価格差はというと、グラスウールを1とした場合、発泡ウレタンは材工価格で2〜3倍になります。従って採用には十分注意しなければなりません。

発泡ウレタン自体の熱伝導率はグラスウールと大差がない

このぐらい価格が高いと性能も高く出そうですが、じつは吹付けタイプの発泡ウレタンはボード系のウレタンフォームほどの高い断熱性能はなく、断熱材としては標準的なグラスウールと大差がありません。

高性能グラスウール16K品の熱伝導率は0.038w/(m・k)ですが、吹付けタイプの発泡ウレタンは0.034〜0.035w/(m・k)です。

(熱伝導率の単位のw/(m・k)は「ワット」と言います)

【参照先】硬質ウレタンフォームの特徴|日本ウレタン工業協会:http://www.urethane-jp.org/qa/koushitsu/k-1.htm

しかも吹付けタイプの発泡ウレタンは壁の中を一杯に吹くわけではないので、75mm〜95mmが限界です。それで施工壁の熱貫流率で比べると、グラスウールのほうが値が良くなる場合もあります。

そのため発泡ウレタンに特別なこだわりがなければ、発泡ウレタンではなくグラスウールをおすすめするというのが、現時点での一般的な意見です。これは仕方がないでしょう。

グラスウールについてはこちら

透湿シートを下地とした場合、通気層を潰してしまう可能性がある。

アキレスエアロン、フォームライトSLなど溶剤発泡型の発泡ウレタンでは心配ない場合がありますが、アイシネンやアクアフォームの場合は商品が室外にも発泡するため、透湿防水シート(タイベック等)を下地とした場合は通気層を潰してしまう可能性があります。

透湿防水シートについてはこちら

このためアイシネンやアクアフォームを検討する場合は、木造軸組工法であれば、柱間に構造用合板を使うことをおすすめします(工法的にもこちらのほうが一般的です)。

発泡ウレタンは自己接着性が強く一度施工すると外し難い。

発泡ウレタンは自己接着性が強く一度施工すると簡単には外せません。あるいは「簡単には外せません」というより、外してもとに復元するのに非常に手間が掛かります。

従って、手直しに掛かるコストを業者ごと(たとえば大工、断熱施工業者、電気配線業者など)に見積もっておく必要があるでしょう。

また発泡ウレタンは解体時にプラスティック製廃棄物として扱われることから、現時点では木材とともに燃やすしかありません。つまり解体時に問題となるケースも出てくるでしょう。

自己消化性があるが、この性質は火元があれば燃えることを意味する。

通常であればここは利点として紹介する項目ですが、ここではあえて注意点として上げておきます。

発泡ウレタンは自己消化性があります。ただし、自己消化性とは火元があれば燃え続けることを意味するもので、断熱材自体が燃えない性質のものではありません。というより、ウレタンですからしっかり燃えます。

自己消火性は、建築基準法上の「不燃」「準不燃」「難燃」材料とは違うので注意が必要です。

【参照先】自己消火性 – Yumopedia~プラスチック・樹脂用語解説~|湯本電機株式会社 :https://www.yumoto.jp/yumopedia/4868

施工精度にバラツキがある

残念ながら発泡ウレタンの現場は、まだ施工にバラツキ見られるのが現状です。またそれだけ難しいのが吹付けの技術です。

また住宅の断熱の知識にも明るい職人でなければ、適切な断熱工事が行えないことは、他の断熱材を施工する場合でも変わりありません。

グラスウールの気密施工が伴うのを「煩雑」といったりしますが、発泡ウレタンの現場でも同レベルの気密処理の知識と技術が必要なのは言うまでもないでしょう。

発砲ウレタンのメリットと注意点をあらためて総括していえること

発泡ウレタンは従来型の断熱材にはない追随性・自己接着性が高いことから、まさにシームレスな断熱施工が十分期待できる断熱商材として注目されています。

ただその反面として、価格の高さや現場施工の難しさも大きな課題となっていますし、リサイクルの難しさも発泡ウレタンも問題点となっています。

しかしグラスウールでさえ初期の高断熱・高断熱住宅では、壁体内結露を引き起こしましたが、通気層工法の浸透・確立によってそのようなトラブルとは無縁となった歴史があります。

いま発泡ウレタンに求められるのは、グラスウールでも必要だった歴史(時間)と実績ではないかと思いますね。 ヤスヤマ

ヤスヤマ

発砲ウレタン・・・まとめ

いま話題となっている発泡ウレタンについて説明をしてみました。

戸建住宅の吹付けの硬質ウレタン断熱としては、日本ではまだ十数年しか歴史がない住宅用の吹付け発泡ウレタンですが、色んな意味でまだ伸び代が期待できる商材です。

それに伴い断熱材に対する日本の意識が、住宅の性能先進国並みに向上することを期待したいと思います。

いつも言っていますが、家づくりはバランスが大切です。

ヤスヤマ

ヤスヤマ

断熱材だけにこだわっても、施工がいい加減だと断熱性能は驚くほど低下してしまいます。

断熱性だけじゃなく、気密性も結露も通気も採光も日射取得・遮へいも。基礎、構造材、外壁材、屋根材も。すべてのバランスがとれてこそ快適な家になるわけですからね。それらの費用と効果のバランスがとても重要です。

こういったバランスの重要性をきちんと分かった上でアドバイス・提案してくれる建築会社さんを選んでくださいね。

では、また!

【断熱材の真実】

あなたはマイホーム探しの中でこんな風に思っていませんか?

- 新築?中古?一戸建て?マンション?どうやって選べばいいの?

- 一生に一度の大きなお買い物、絶対損したくない!

- 将来子供に残せるような、資産になる家が欲しい!

- マイホームを選ぶ時の基準やポイントを知りたい!

- 家選びについて独学で調べてみたけど、やっぱり不安!

そんなあなたの悩み・疑問について、不動産業界歴10年のプロがひとつずつ詳しく解説しています。

不動産営業マンが絶対に教えてくれない

『正しいマイホーム選びのアレコレ』をギュっとまとめた1冊です。

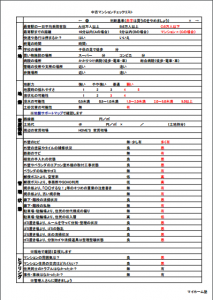

マンションの購入を検討しているあなたには、マンションチェックリストも無料プレゼント!

たった78項目です。たった30分です。そして今なら無料です。

すぐにダウンロードしてチェックしてみてください。